«Nominare un oggetto equivale a sopprimere i tre quarti del godimento della poesia, che è dato dall’indovinare poco a poco: suggerirlo, ecco il sogno».

Ritratto di Stèphane Mallarmè eseguito da Manet.

Tra i massimi esponenti del Simbolismo francese insieme a Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, Stèphane Mallarmè ha donato un linguaggio diverso alla poesia elaborando una lingua molto ricercata e talvolta ermetica che, grazie al suo contributo, ha aperto il sentiero a nuovi orizzonti letterari non solo in Francia, ma in tutto il territorio europeo.

«Occhi, laghi alla sola mia ebbrezza di rinascere | Altro dall’istrione che col gesto ridesta | Come piuma di lampade ignobili la cenere, | Ho bucato nel muro di tela una finestra. | Nuotando traditore con gambe e braccia sciolte…» (Versi tratti dalla poesia “Il pagliaccio punito“ ).

Umile e riservato, Mallarmè è considerato il padre della poesia moderna e molti saranno gli artisti che coglieranno la sua eredità e tradurranno la frenesia dell’attimo in vere e proprie partiture musicali di emozionante lirica.

Non compreso da molti suoi contemporanei, a causa di sottili combinazioni di parole che rendono spesso faticosa e ostica la lettura dei suoi versi, assegna alla poesia la missione di suggerire gli oggetti facendo così leva sulla nostra immaginazione che, trascinata dalla potenza di un accostamento tutt’altro che casuale delle parole, suscita evocazioni degli oggetti rappresentati in modo assolutamente personale. Mallarmè si limita infatti a suggerire e mai ad esprimere idee lasciando così che ognuno di noi danzi in quei sublimi versi, estrinsecando la propria interiorità e raccogliendo uno o più frammenti del proprio vissuto, o, più semplicemente, abbandonandosi ad un sogno.

Stèphane Mallarmè ritratto da Renoir.

«Del sempiterno azzurro la serena ironia | Perséguita, indolente e bella come i fiori, | Il poeta impotente di genio e di follia | Attraverso un deserto sterile di Dolori» ( Trattiada “L’Azur“).

E dinanzi a versi di tale sublime bellezza non bisogna parlare, affinché si eviti di rovinare con le parole ciò che, spiegato con termini d’uso comune e accostamenti “sensati”, verrebbe inficiato. Come tutte le grandi poesie, anche le liriche di Mallarmè devono semplicemente essere contemplate. Questi versi da assaporare lentamente sorgono inizialmente dall’influenza di Charles Baudelaire e di Edgar Allan Poe per poi assumere un’originalità propria che si sprigiona con uno stile rivoluzionario, profondo e criptico, in cui la potenza delle parole si esprime con suggestioni allusive, appena sussurrate.

Nato a Parigi il 18 marzo del 1842 da una famiglia borghese, Stèphane Mallarmè perde la madre in tenera età e viene affidato, insieme alla sorella Marie, ai nonni materni.

Di temperamento ribelle, viene espulso nel 1855 da un istituto religioso di Autenil, dove era stato mandato dai nonni, a causa della sua insofferenza nei confronti delle regole.

Sarà il padre a cercare di porre rimedio e ad inserirlo come convittore in un liceo di Sens.

La vita ha in serbo un altro terribile lutto che segnerà l’animo di Mallarmè. Nell’estate del 1857 muore Marie di appena tredici anni e l’enorme sofferenza che reca a Stèphane quell’immenso dolore lo porterà a rinchiudersi in se stesso ed a tradurre in poesia il suo mondo interiore.

Le prime composizioni, raccolte sotto il titolo di “Tra quattro mura“, mostrano uno stile ancora immaturo in cui appare evidente l’influenza del Romanticismo di Théophile Gautier e di Victor Hugo.

Dopo aver concluso gli studi liceali, entra nel 1860 nell’Istituto Universitario Imperiale di Sens senza però mostrare interesse per alcun corso universitario. Nello stesso anno, seguendo il volere del padre, riesce ad ottenere un impiego in una Ricevitoria dell’Ufficio del Registro. Ma qualcosa si agita in lui; non vuole consumare la propria vita svolgendo un lavoro che non ama. Dopo aver tradotto otto componimenti di Edgar Allan Poe, decide di partire per un soggiorno a Londra con lo scopo di perfezionare la sua conoscenza della lingua inglese. Lascia la Francia nel 1862 insieme a Marie Gerhardt, una giovane istitutrice tedesca di cui si è innamorato e che riesce a comprendere l’animo appassionante dell’uomo. Nell’agosto dello stesso anno torna in Francia e la sposa, nonostante la donna sia sette anni più anziana di lui. Da Marie avrà due figli.

Dopo aver concluso gli studi liceali, entra nel 1860 nell’Istituto Universitario Imperiale di Sens senza però mostrare interesse per alcun corso universitario. Nello stesso anno, seguendo il volere del padre, riesce ad ottenere un impiego in una Ricevitoria dell’Ufficio del Registro. Ma qualcosa si agita in lui; non vuole consumare la propria vita svolgendo un lavoro che non ama. Dopo aver tradotto otto componimenti di Edgar Allan Poe, decide di partire per un soggiorno a Londra con lo scopo di perfezionare la sua conoscenza della lingua inglese. Lascia la Francia nel 1862 insieme a Marie Gerhardt, una giovane istitutrice tedesca di cui si è innamorato e che riesce a comprendere l’animo appassionante dell’uomo. Nell’agosto dello stesso anno torna in Francia e la sposa, nonostante la donna sia sette anni più anziana di lui. Da Marie avrà due figli.

Il mese successivo ottiene l’abilitazione ad insegnare inglese e ben presto anche un incarico presso un liceo di Tournon.

Non il suo sogno quello d’insegnare, né di vivere in un ambiente provinciale. Il suo malcontento deriva dal vedere qualsiasi professione solo un ostacolo al suo bisogno continuo di esprimersi attraverso la scrittura ed alla sua perenne ricerca del bello e della libertà.

Continua a scrivere durante le ore notturne e ciò gli procura naturalmente un senso di affaticamento che si ripercuote nella sua professione.

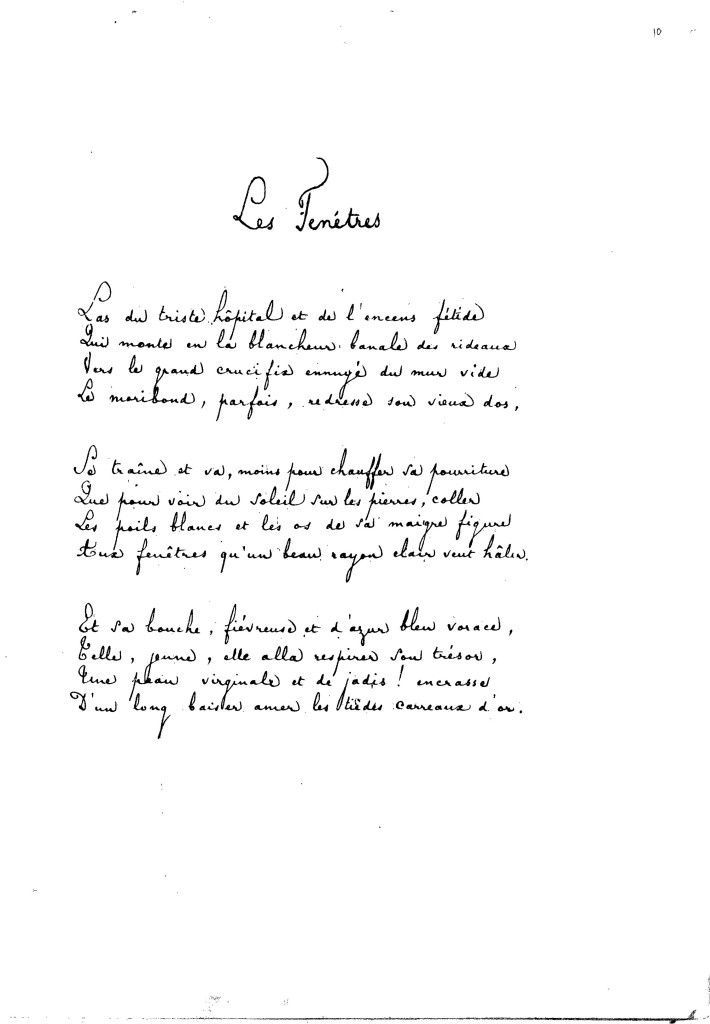

A causa della sua svogliatezza e delle lamentele dei genitori degli alunni, Mallarmè viene trasferito dapprima a Besançon (1866) e poi ad Avignone (1867). Sono anni febbrili, anni in cui intrattiene delle corrispondenze con i maggiori poeti di quel periodo, tra cui Paul Verlaine, e che includono anche una crisi dovuta allo stagnante ambiente provinciale di Toulon e soprattutto alla sua difficoltà nello scrivere. Scriverà alcune tra le sue poesie più famose “Les Fenêtres” (1863), L’Azur” (1864) e “Brise marin” (1865) che, oltre all’evidente influenza di Baudelaire, mettono in risalto la ricerca di Mallarmè per il bello ed il rifiuto del “vile” mondo reale cui contrappone i piaceri derivanti dalla perfezione dell’arte. Nonostante sia evidente l’influenza dell’autore de “I Fiori del Male” si estrinseca in Mallarmè, già con queste opere, la sua ricerca di frasi più profonde, brevi ed ermetiche. La poesia si tramuta in pennellate delle conseguenze che l’oggetto descritto produce e da quella irrisolta e tragica tensione che attraversa diverse fasi, qualche volta anche frustranti, sorge una lirica che scava negli arcani abissi della nostra esistenza e pare volteggiare sopra una voragine di vuoto e di silenzio, accompagnata da una costante sensazione di irrisolto tormento.

Le Finestre

Stanco del triste ospizio e del fetore oscuro

Che sale tra il biancore banale delle tende

Verso il gran crocifisso tediato al nudo muro,

Sornione un vecchio dorso vi raddrizza il morente:

Trascina il pelo bianco e l’ossa magre, lento,

Alle vetrate che un raggio chiaro indora,

Meno per riscaldare il suo disfacimento

Che per vedere il sole sopra le piere ancora.E la bocca, febbrile e d’azzurro assetata,

(Essa così aspirava, giovane, il suo tesoro,

Un corpo verginale e d’allora) ha lordato

D’un lungo amaro bacio il caldo vetro d’oro.Ebbro, vive, ed oblia la condanna del letto,

L’orologio, la tosse, le fiale, l’ora estrema,

E allorquando la sera sanguina sopra il tetto,

Con l’occhio all’orizzonte, nella luce serena,Vede galere d’oro, splendide come cigni,

Dormire sopra un fiume di porpora e d’essenze,

Cullando il fulvo e ricco lampo dei lor profili,

Ricolme di ricordo, di vasta indifferenza!Così, colto da nausea dell’uomo, anima dura,

Che s’imbraga felice, per gli appetiti soli

Mangiando, ed ostinato cerca questa lordura

Per offrirla alla donna che gli allatta figliuoli,Io fuggo e mi attacco a tutte le vetrate

Dove si volge il dorso alla vita e al destino,

E nel vetro, lavato dall’eterne rugiade,

Che l’Infinito indora col suo casto mattino,Mi contemplo e mi vedo angelo! E muoio, e torno

-Che il cristallo sia l’arte o la mistica ebbrezza-

A nascer, col mio sogno diadema al capo intorno,

Dove, in cieli anteriori, fiorisce la Bellezza.Ma ahimè il Quaggiù impera: fino a questo sicuro

Rifugio esso perviene talora a nausearmi,

E la Stupidità, col suo vomito impuro,

Mi fa turar le nari innanzi ai cieli calmi.Non tenteremo, o Me che sai amare pene,

D’infrangere il cristallo cui insulta l’Averno,

E di fuggire infine, mie ali senza penne,

A volo-con il rischio di cadere in eterno?

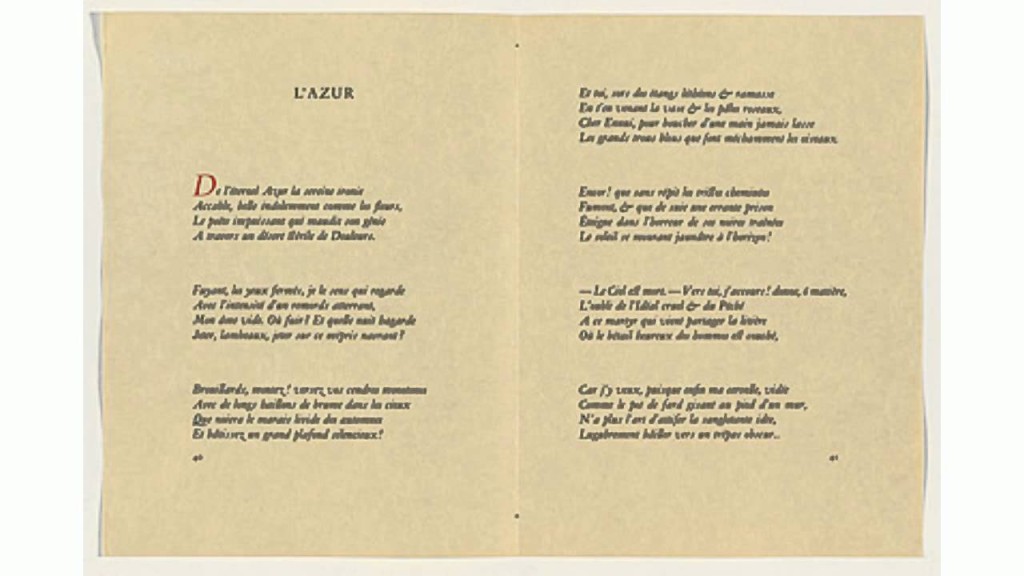

L’Azzurro

Del sempiterno azzurro la serena ironia

Perséguita, indolente e bella come i fiori,

Il poeta impotente di genio e di follia

Attraverso un deserto sterile di Dolori.Fuggendo, gli occhi chiusi, io lo sento che scruta

Intensamente, come un rimorso atterrante,

L’anima vuota. Dove fuggire? E quale cupa

Notte gettare a brani sul suo spregio straziante?Nebbie, salite! Ceneri e monotoni veli

Versate, ad annegare questi autunni fangosi,

Lunghi cenci di bruma per i lividi cieli

Ed alzate soffitti immensi e silenziosi!E tu, esci dai morti stagni letei e porta

Con te la verde melma e i pallidi canneti,

Caro Tedio, per chiudere con una mano accorta

I grandi buchi azzurri degli uccelli crudeli.Ed ancora! Che senza sosta i tristi camini

Fùmino, e di caligine una prigione errante

Estingua nell’orrore dei suoi neri confini

Il sole ormai morente giallastro all’orizzonte!-Il cielo è morto. – A te, materia, accorro! Dammi

L’oblio dell’Ideale crudele e del Peccato:

Questo martire viene a divider lo strame

Dove il gregge degli uomini felice è coricato.Io voglio, poiché infine il mio cervello, vuoto

Come il vaso d’unguento gettato lungo il muro,

Più non sa agghindare il pensiero stentato,

Lugubre sbadigliare verso un trapasso oscuro…Invano! Ecco trionfa l’Azzurro nella gloria

Delle campane. Anima, ecco, voce diventa

Per più farci paura con malvagia vittoria,

Ed esce azzurro angelus dal metallo vivente!Si espande tra la nebbia, antico ed attraversa

La tua agonia nativa, come un gladio sicuro:

Dove andare, in rivolta inutile e perversa?

Mia ossessione. Azzurro! Azzurro! Azzurro! Azzurro!

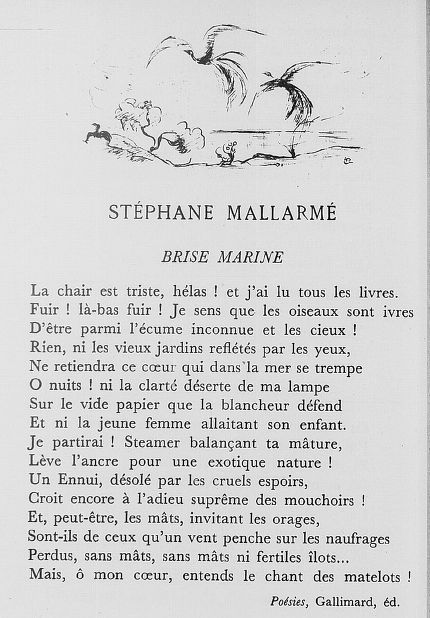

BREZZA MARINA

La carne è triste, ahimè! E ho letto tutti i libri.

Fuggire! laggiù fuggire! Sento che gli uccelli sono ebbri

Di essere tra l’oscura schiuma ed i cieli!

Niente, né gli antichi giardini riflessi dagli occhi

Tratterà questo cuore che nel mare si immerge

O notti! né la luce deserta della mia lampada

Sul foglio vuoto che il candore difende,

E né la giovane donna che allatta il suo bambino.

Partirò! Vascello che fai dondolare l’alberatura

Leva l’ancora verso un luogo esotico!

Una Noia, delusa da speranze crudeli,

Crede ancora all’addio supremo dei fazzoletti!

E, forse, gli alberi, che attirano i temporali

Sono quelli che un vento inclina sui naufraghi

Persi, senza alberi, senza alberi, né piccole isole verdi

Ma ascolta, o cuore mio, il canto dei marinai!

Compone il poemetto illustrato da Manet, “Il pomeriggio di un fauno“, pubblicato nel 1875 ed oggi ritenuto da molti il suo capolavoro, pietra miliare del simbolismo francese. Il poema ispirerà l’opera orchestrale di Claude Debussy “Prélude à l’après-midi d’un faune“ e favorirà la nascita del modernismo. Respinto dal terzo “Parnasse contemporain“, racconta i pensieri di un fauno che, risvegliatosi in un pomeriggio assolato, rievoca, sotto forma di monologo sognante, gli incontri con le ninfe incontrate di mattina.

Compone il poemetto illustrato da Manet, “Il pomeriggio di un fauno“, pubblicato nel 1875 ed oggi ritenuto da molti il suo capolavoro, pietra miliare del simbolismo francese. Il poema ispirerà l’opera orchestrale di Claude Debussy “Prélude à l’après-midi d’un faune“ e favorirà la nascita del modernismo. Respinto dal terzo “Parnasse contemporain“, racconta i pensieri di un fauno che, risvegliatosi in un pomeriggio assolato, rievoca, sotto forma di monologo sognante, gli incontri con le ninfe incontrate di mattina.

https://youtu.be/Rpw4-J49auQ

Copyright secured by Digiprove © 2016

Copyright secured by Digiprove © 2016

!["Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" [Un colpo di dadi mai abolirà il caso].](https://lacapannadelsilenzio.it/wp-content/uploads/2016/03/mallarm%C3%A8-7-743x1024.jpg)

[…] stagione dell’arte serena, il lucido inverno. Stéphane Mallarmé […]

[…] non bisogna negare l’influenza del simbolismo francese di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e Mallarmè, ben presente nelle sue opere. Durante gli anni trascorsi ad Oxford, Wilde comincia a scrivere […]

[…] una profonda amicizia, e subisce inizialmente l’influenza del maestro del simbolismo, Stéphane Mallarmé. Si appassiona alla scrittura e la sua prima opera, “I quaderni di André Walter“, […]

[…] Download ImageMore @ lacapannadelsilenzio.it […]

[…] a Paul Verlaine, Stephane Mallarmé, Tristan Corbière e Charles Baudelaire, Rimbaud viene annoverato tra i cosiddetti “poeti […]

[…] lettura; sin da giovane è un grande lettore di Dostoevskij, Schopenhauer, Rimbaud, Nietzsche, Mallarmé, Freud, Proust, Joyce, Hegel, Engels e […]