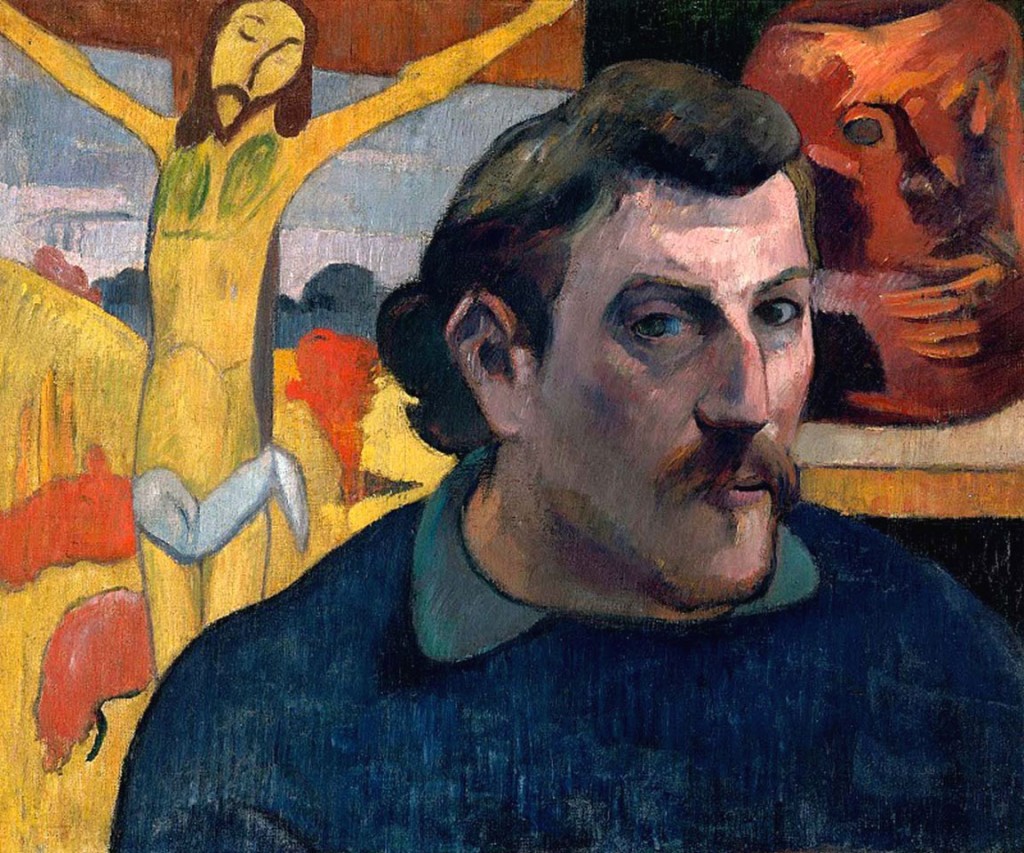

Così come Vincent Van Gogh, Paul Gauguin incarna perfettamente la figura romantica dell’artista solitario, vagabondo e maledetto le cui intuizioni pittoriche saranno incomprese dai suoi contemporanei. Nel suo autoritratto, che apre quello che vuole essere un omaggio alla sua inconfondibile arte, si può cogliere la tormentata personalità di questo artista controcorrente che raffigura se stesso con uno sguardo determinato rivolto verso l’osservatore. Alle sue spalle viene rappresentata una delle sue opere più belle, “Il Cristo giallo“, in cui Gesù, simbolo della sofferenza e della spiritualità, ha le stesse sembianze fisiche dell’artista e a destra un vaso antropomorfo che lui stesso descrive come la “testa di Gauguin il selvaggio“. In quel dipinto Gauguin rappresenta efficacemente la propria personalità, eternamente sospesa tra misticismo e sensualità.

Nato a Parigi il 7 giugno del 1848 da un giornalista liberale che muore un anno dopo la sua nascita, e da una donna di idee socialiste e femministe, convinta sostenitrice dell’amore libero, Gauguin vive i primi anni della sua vita a Lima, in Perù. Proprio lì la sua famiglia aveva deciso di vivere dopo l’ascesa di Napoleone III in Francia.

Nato a Parigi il 7 giugno del 1848 da un giornalista liberale che muore un anno dopo la sua nascita, e da una donna di idee socialiste e femministe, convinta sostenitrice dell’amore libero, Gauguin vive i primi anni della sua vita a Lima, in Perù. Proprio lì la sua famiglia aveva deciso di vivere dopo l’ascesa di Napoleone III in Francia.

Stabilitasi dai nonni materni, la famiglia di Paul torna in Francia, ad Orleàns, nel 1855.

Conclusi gli studi nel 1865, Gauguin vive una breve ma significativa esperienza come allievo pilota in un mercantile e, dopo la morte della madre, appena due anni dopo, si arruola nella marina militare francese.

Nel 1871 torna a Parigi e ottiene un ottimo lavoro come agente di cambio, rivelandosi un abile uomo d’affari. Conosce il pittore Claude-Émile Schuffenecker e comincia a dipingere da autodidatta. Due anni dopo sposa Mette Sophie Gad, una governante danese che gli darà cinque figli.

Avvicinatosi all’arte impressionista, comprende immediatamente che è totalmente inadatta ad esprimere la propria personalità.

Comincia così a creare dei quadri che, pur usando la luce impressionista, denotano caratteristiche originali in cui comincia ad emergere la sua perenne ricerca di una totale libertà espressiva. Ma ancora la sua passione per l’arte non ha preso il sopravvento e il futuro pittore si limita a collezionare opere o a dilettarsi nel tempo libero in esperimenti artistici già piuttosto interessanti che manifestano il suo desiderio di astrazione dalla realtà e di dipingere la natura come la sente dentro, anche se in quel preciso istante l’oggetto ritratto gli appare di un colore diverso da quello che è realmente.

Forse, se non fosse stato licenziato nel 1883, a causa della grave crisi economica che investe l’Europa, Paul Gauguin avrebbe continuato il suo lavoro redditizio di agente di cambio e avrebbe seguitato a dipingere durante il tempo libero.

Nessuno può saperlo, ma risulta evidente che, dopo la perdita del lavoro e il distacco dalla moglie che torna in Danimarca per la grave situazione economica della famiglia, la sua insofferenza nei confronti della società borghese, da sempre insita in sé, lo induce ad allontanarsi progressivamente da Parigi e, con il passare del tempo, dalla società occidentale, da lui considerata ipocrita e corrotta, nella spasmodica ricerca di luoghi puri e intatti.

Inizialmente segue la famiglia in Danimarca alla ricerca di un altro lavoro, poi prende la decisione irrevocabile di seguire una vocazione che ogni giorno di più s’insinua prepotentemente dentro di sé; sceglie di dedicarsi interamente all’arte.

Non esita ad abbandonare Parigi nel 1888 e si trasferisce nel villaggio di Pont-Aven, in Bretagna, dove ancora lo stile di vita è prettamente arcaico e si possono notare gli accesi contrasti della natura.

Tra il gennaio e l’ottobre del 1888, Gauguin esegue ben settantacinque dipinti ponendo le basi al Simbolismo. Nello stesso periodo anche Vincent Van Gogh scopre la Provenza e tra i due artisti nasce un’amicizia destinata poi però a spegnersi.

Van Gogh si stabilisce ad Arles e i due instaureranno inizialmente una fitta corrispondenza, scambiandosi le loro opere e confrontandosi continuamente, pur adottando tecniche stilistiche differenti. Entrambi sconfitti dall’incapacità dei contemporanei di capire la loro arte, con il passare del tempo rompono definitivamente l’amicizia a causa della loro ipersensibilità che li induceva solamente a cogliere gli aspetti negativi dell’altro.

Vincent considera Paul “un essere puro, dagli istinti selvaggi” e Paul ritiene l’amico “un cuore buono, ma malato.”

Dopo un primo soggiorno a Pont-Aven, Gauguin si trasferisce per un periodo di tempo ad Arles per accontentare Van Gogh, ma si trova completamente spaesato in quel luogo da lui percepito “piccolo e meschino come i suoi abitanti.” Eppure proprio ad Arles muove i primi passi verso la conoscenza dei colori acquisendone la completa padronanza.

Nel suo dipinto “La fattoria di Arles“, del 1888, si nota già la libera espressione dei colori che perseguirà in maniera febbrile oltre i confini del mondo conosciuto.

Proprio in quel quadro dispiega una ricca tavolozza del tutto nuova alla precedenti opere bretoni.

Non molte sono le sue opere che vedono protagonista un paesaggio; Gauguin è più propenso a ritrarre figure umane e quei pochi paesaggi dipinti, in cui predilige il formato verticale da lui ritenuto più intimo e diretto, non è da considerarsi una scelta estetica né una mera provocazione.

Si tratta semplicemente di una sua scarsa propensione ad imprigionare nelle sue tele i paesaggi e dunque le sue vedute sono semplicemente un pretesto per sperimentare nuovi colori.

La sua lungimiranza gli fa comprendere che il colore realistico sarà sconfitto dalla fotografia e quindi si abbandona alla sua attività preferita, quel gioco di colori che lo porterà a dipingere un cielo viola o un cane rosso, così come quelle figure gli appaiono nella sua straordinaria fantasia.

E mentre Van Gogh, dopo continue e ossessive sperimentazioni, trova il suo giallo, Gauguin ne trova un altro. Un giallo vivo e quasi aggressivo.

“La fattoria di Arles” anticipa tutta la sua pittura successiva con uno sprigionarsi di tonalità e sfumature di colore che vanno oltre il semplice ritratto di un piccolo edificio.

Dopo il soggiorno ad Arles, con cui condivide insieme a Van Gogh il poco denaro rimastogli, Gauguin ha una drammatica lite con l’amico e torna tre mesi a Parigi per un’esposizione di alcuni suoi dipinti che restano invenduti e suscitano ilarità tra il pubblico. Decide così di tornare a Pont-Aven.

La sua rottura con l’Impressionismo è già ben evidente nelle opere sorte in quel periodo con un modo di stendere il colore differente dalle veloci pennellate impressioniste. Gauguin infatti usa il pennello in modo uniforme e piatto, contornando le figure ritratte con una densa e decisa linea nera. La sua tecnica, ispirata alle vetrate gotiche, viene definita cloisonnisme (da cloisonné, ovvero smaltato) ed è particolarmente evidente nelle opere “Autoritratto con aureola” (1889) e “Il Cristo giallo” (1889).

Ne “Il Cristo giallo” il crocifisso è circondato da tre donne bretoni che indossano i loro abiti tradizionali inginocchiate a pregare. Il paesaggio collinare autunnale che fa da sfondo alle figure ritratte infonde un senso di calma, nonostante in primo piano appaia Gesù in croce.

Il pittore delinea le figure in modo essenziale usando colori irreali e simbolici; il giallo domina il quadro per rimandare al valore di fusione simbolica tra le messi di grano e il Messia. E il sacrificio di Gesù rivive nell’esperienza quotidiana assumendo una dimensione mistica di rinascita in un cristianesimo delle origini, indissolubilmente legato ad una società ancora incontaminata e ignara del progresso. In questa tecnica che rimanda alle icone medievali si colgono quei valori mistici che Gauguin, con rammarico, vede ormai dileguarsi nella società moderna.

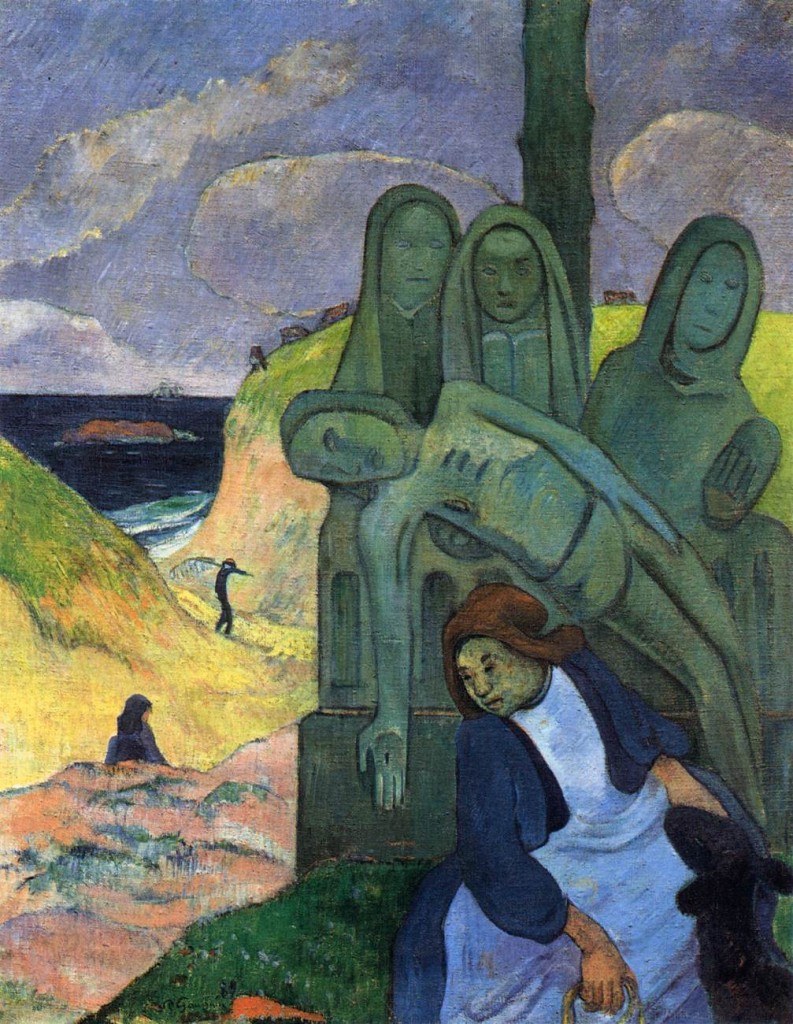

La sua incessante ricerca del paradiso perduto prosegue instancabilmente e, dopo la permanenza a Pont-Aven, Gauguin giunge alla consapevolezza che nemmeno la Bretagna è esente da quel soffio di modernità verso cui l’artista prova una profonda avversione.

Decide di vendere tutto quello che possiede e nel 1895 si trasferisce a Tahiti nella convinzione di trovare finalmente in quel luogo una civiltà incontaminata e scevra da schemi e pregiudizi.

Ma la sua convinzione è destinata a crollare, e per superare la delusione Gauguin si dedica maggiormente all’arte cercando di cogliere ciò che è rimasto della magia e del mistero delle civiltà arcaiche.

Nell’isolamento polinesiano la pittura di Gauguin si esprime ai massimi livelli e proprio lì l’artista concluderà la propria esistenza, dopo aver convissuto con la quattordicenne Pahura che gli darà un figlio nel 1896. Il bambino muore precocemente e Gauguin, afflitto dalla sifilide e da altri profondi dolori, dedica gli ultimi anni della sua vita a lottare apertamente contro le autorità coloniali e i missionari cattolici, invitando la popolazione a rifiutarsi di pagare le tasse e a non mandare più i propri figli nella scuola missionaria. Il suo invito viene accolto dalla maggioranza della popolazione.

Accusa un gendarme di favorire il traffico di schiavi e quest’ultimo lo denuncia a sua volta per calunnia e sovversione. Condannato a tre mesi di prigione, Gauguin non sconterà la pena perché la mattina dell’otto maggio del 1903 viene trovato morto nell’isola Hiva Oa.

Un vescovo non perde tempo nel distruggere alcune opere dell’artista ritenute blasfeme ed il corpo dell’artista sarà poi seppellito senza nome.

La sua tomba viene ritrovata dopo vent’anni e viene posta sulla sua lapide una semplice scritta: “Paul Gauguin, 1903″.

I suoi quadri diventeranno un modello per le generazioni successive grazie all’abilità dell’artista di andare oltre la rappresentazione della realtà, all’uso del colore antinaturalistico, alla forza evocatrice delle figure e alla semplificazione delle forme.

Non pochi sono i critici d’arte che considerano Gauguin l’ispiratore della corrente simbolista a causa del suo uso del colore e forme per esprimere sogni, idee e visioni.

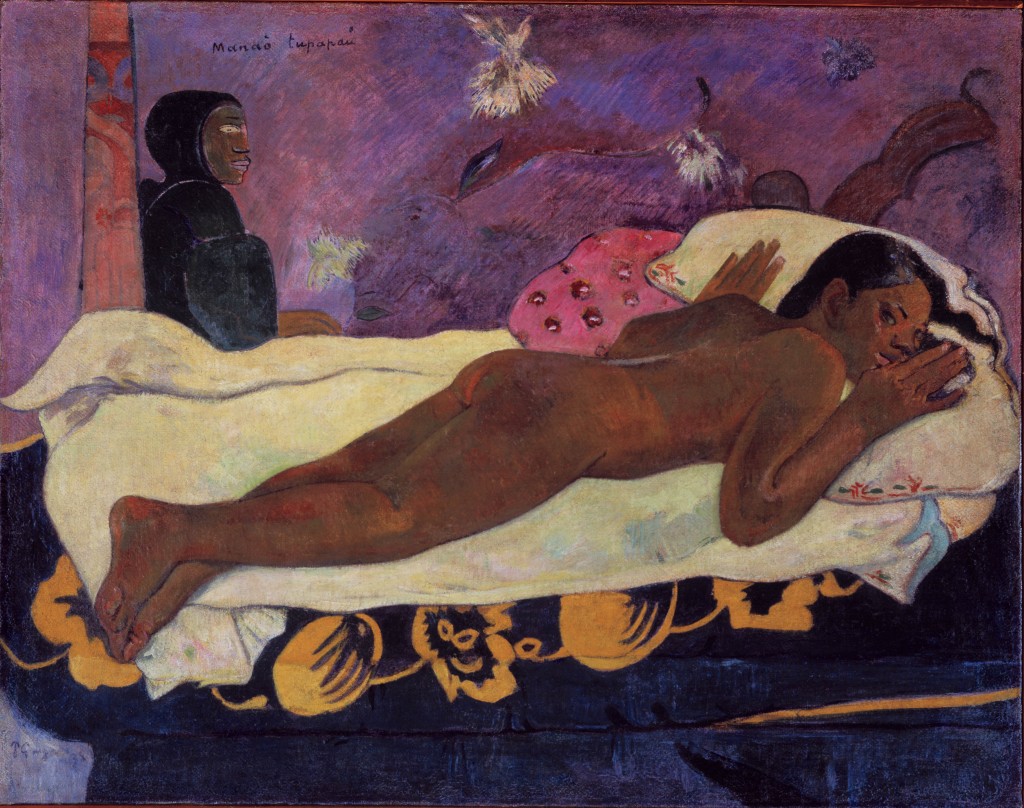

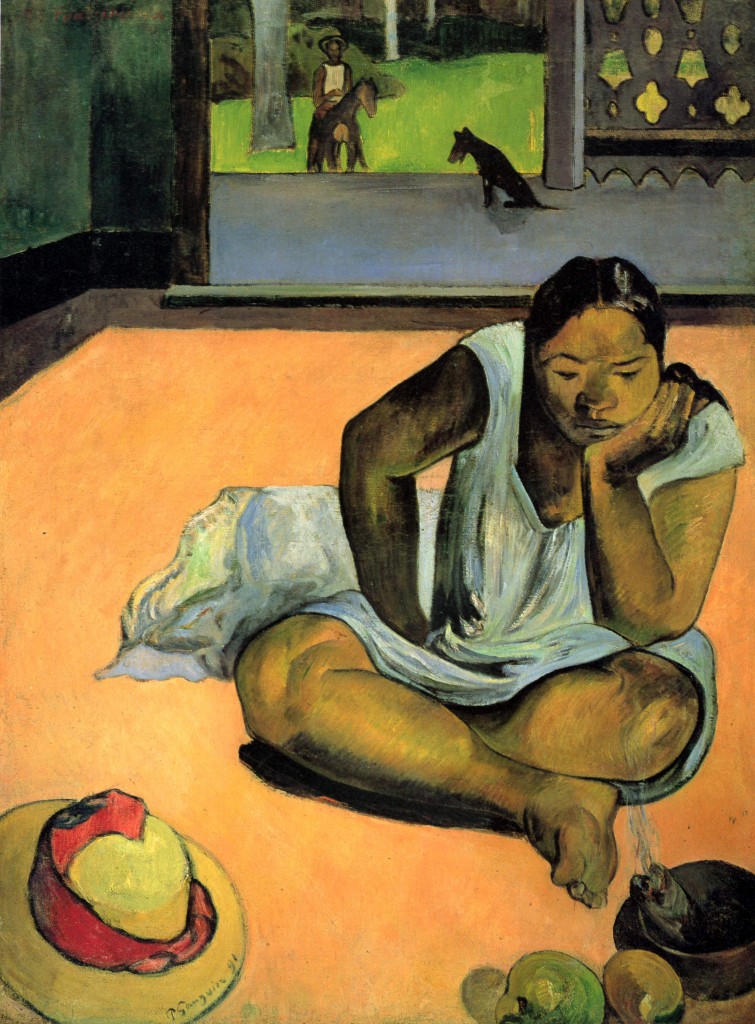

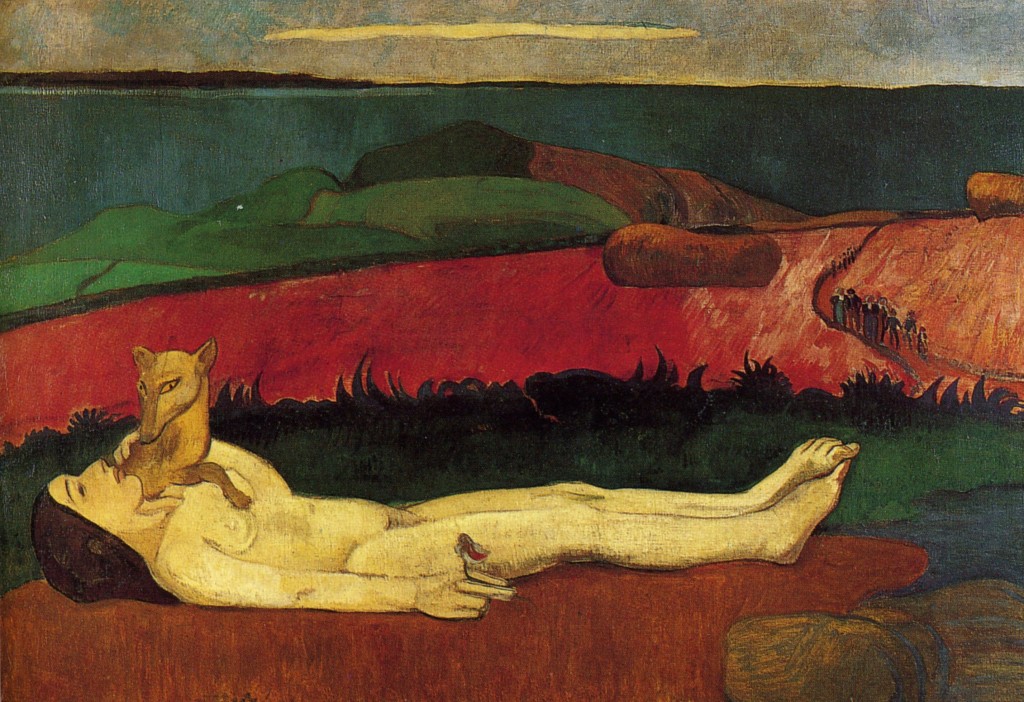

Se si osserva con attenzione, ad esempio, la sua opera “Manaò Tupapaù“ (Lo spirito dei morti veglia), dipinto nel 1892, non risulta difficile notare la mancanza di realismo nella scena rappresentata, sicuramente frutto di una visione dell’artista.

Carica di simboli ed evocazioni, l’opera raffigura una giovane donna sdraiata nuda sul letto, lo spirito dei morti, Tupapau, una sorta di spettro polinesiano dei morti, è ritratto di profilo e l’occhio viene dipinto di fronte seguendo le modalità della pittura egiziana. Lo spirito le fa da guardia accanto ad un misterioso totem. L’artista racconta di essersi ispirato ad un episodio reale. Una sera, tornando a casa, resta colpito dalla visione della sua convivente che giaceva nuda sul letto nell’oscurità. E in quella visione racchiude leggende delle antiche religioni fondendole con la realtà del mondo polinesiano anticipando quel primitivismo, ricco di significati magici che costituirà uno dei motivi prediletti dalle avanguardie storiche del primo Novecento.

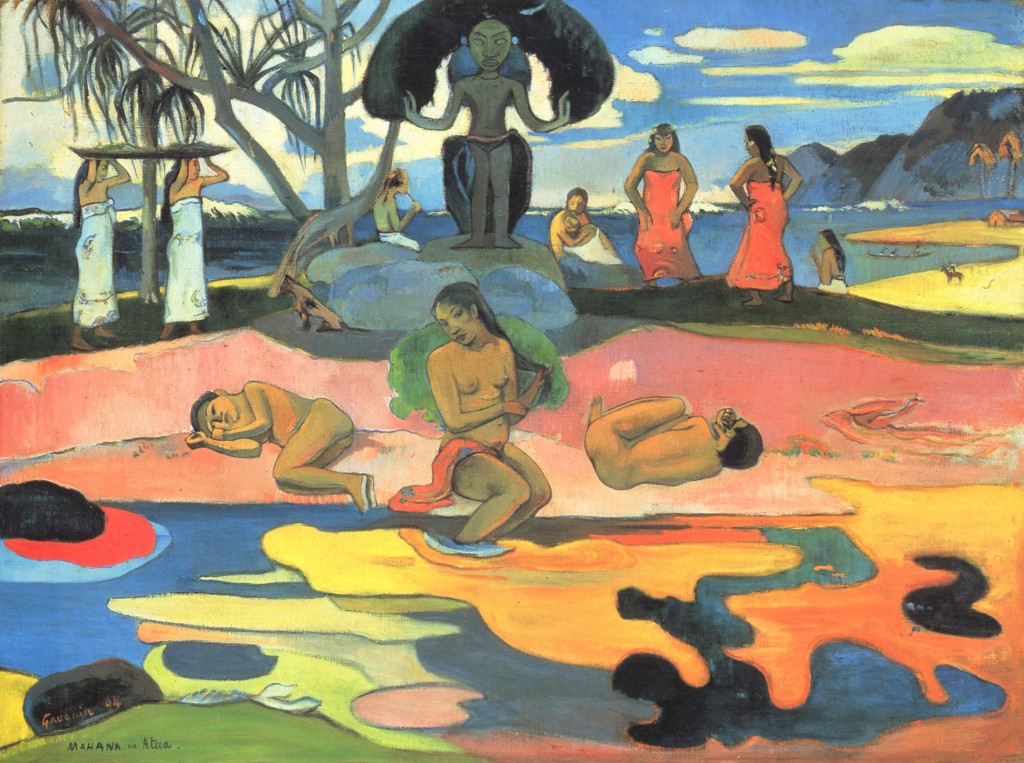

Un altro suo dipinto che merita di essere analizzato è “La Orana Maria” (traduzione nella lingua dei maori di Ave Maria).

Ambientato nel paesaggio di Tahiti, il quadro rappresenta una scena cristiana della Madonna con il Bambino.

Un angelo con le ali gialle indica alle due donne tahitiane presenti nel dipinto le due figure religiose ritratte con fattezze e abiti polinesiani.

La natura che circonda i personaggi del quadro si presenta lussureggiante e generosa e i colori sono accesi e privi di chiaroscuro.

Tre sono i colori primari che emergono nell’opera: il rosso, il blu e il giallo. Nello sfondo s’intravedono alcune piccole capanne. In quella natura dai colori vivaci, le due donne, con aria assorta e misteriosa, sostituiscono i Re Magi ed invece di recare come doni oro, incenso e mirra, regalano i frutti situati in basso che rimandano alle offerte che i tahitiani fanno agli dei della religione maori.

In questo dipinto Gauguin, fonde i misteri delle religioni occidentali e orientali creando un’opera mistica di notevole intensità.

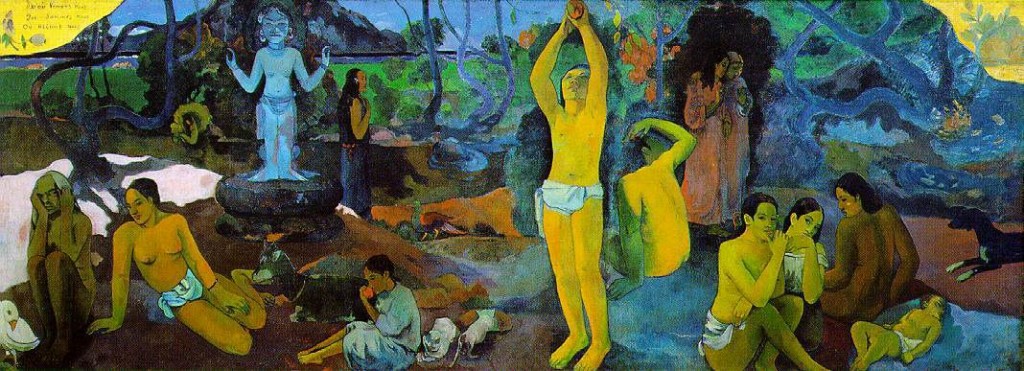

Nella sua vasta produzione non bisogna dimenticare una delle sue ultime grandi tele, realizzata nel 1897: “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”

A queste tre domande sul significato della nostra esistenza, domande che noi tutti ci poniamo spesso, Gauguin risponde con tre figure: un bimbo addormentato simboleggia la nascita, una ragazza intenta a cogliere i frutti rappresenta la vita ed una vecchia accovacciata diventa il simbolo della morte.

E in quello che potrebbe apparire un dipinto solare ad un’occhiata superficiale, si coglie invece l’inquietudine e il tormento di questo grande artista che, nel rappresentare le varie stagioni della vita, pone la donna anziana in posizione fetale esprimendo la paura della morte presente negli esseri umani.

In questo breve cammino della vita, su uno sfondo paradisiaco di cui l’artista è sempre in perenne ricerca, si avverte l’angoscia di non comprendere il significato della nostra esistenza.

Un piccolo tributo ad un grande artista che è stato in grado di operare scelte radicali senza curarsi minimamente delle incomprensioni nei confronti della sua opera, verrà attuato tramite un video che raccoglie i suoi dipinti ed alcuni suoi pensieri che mostrano la sua dirompente e anticonformista personalità.

L’arte è o plagio o rivoluzione.

***

Io chiudo i miei occhi per poter vedere.

***

C’è sempre una richiesta elevata di mediocrità fresca. In ogni generazione il gusto meno coltivato ha l’appetito più grande.

***

L’arte è un’astrazione: spremetela dalla natura sognando di fronte ad essa e preoccupatevi più della creazione che del risultato.

***

Quando uno spettacolo naturale viene esageratamente accentuato, finisce per assumere un tono troppo realistico, così che colpisce i nostri occhi a detrimento della mente. Dobbiamo cercare di semplificarlo per poterne penetrare il significato. Io avevo due modi per ottenere tutto questo. Il primo modo consisteva nell’osservare la natura semplificandola al massimo, riducendo le sue linee a eloquenti contrasti, le sue sfumature ai sette colori fondamentali del prisma. Il secondo sistema consisteva nell’affidarsi alle idee e alla memoria, liberandosi da qualsiasi contatto diretto. La prima possibilità comportava una calligrafia semplificata che si proponeva di affermare il simbolismo inerente alla pittura, la seconda era l’atto della mia volontà, che esprimeva, con mezzi analoghi, la mia sensibilità, la mia immaginazione, la mia anima.

***

La solitudine non è consigliabile a tutti, perché bisogna essere forti per sopportarla e per agire da soli.

***

Innanzi tutto, l’emozione! Soltanto dopo la comprensione!

***

Essendo la vita quello che è, si sogna la vendetta.

***

Non sappiamo che cosa sia la stupidità finché non la sperimentiamo in prima persona.

***

Guardate i giapponesi, che pure dipingono in modo ammirevole e vedrete una vita all’aria aperta e al sole, senza ombre. Usano i colori solo come combinazione di toni, di armonie diverse […] voglio staccarmi quanto più è possibile da qualsiasi cosa che dia l’illusione di un oggetto, e poiché le ombre sono il trompe-l’oeil del sole, sono propenso a eliminarle. Ma se una sfumatura entra nella composizione come forma necessaria, allora è diverso […] Così, mettete pure delle ombre, se le giudicate utili, oppure non le mettete: è la stessa cosa, se non siete schiavi dell’ombra. È piuttosto questa che deve essere al vostro servizio.

***

Io sono forte perché non sono mai deviato dagli altri e ciò che faccio è per me.

***

La verità non sgorga dalla polemica, ma dalle opere che sono state fatte.

***

La civiltà mi sta lentamente abbandonando. Comincio a pensare con semplicità, a non avere più odio per il mio prossimo, anzi ad amarlo. Godo tutte le gioie della vita libera, animale e umana. Sfuggo alla fatica, penetro nella natura: con la certezza di un domani uguale al presente, così libero, così bello, la pace discende in me; mi evolvo normalmente e non ho più vane preoccupazioni.

***

L’anima, dimorando temporaneamente in un particolare organismo, vi sviluppa le sue qualità animali… e quando questo organismo finisce, l’anima, sopravvivendo, diviene un germe qualificato a salire di metamorfosi in metamorfosi verso una vita generale… salendo di gradino in gradino… come nella parabola della scala di Giacobbe, che saliva dalla terra al cielo… [Alla fine] tutti gli uomini diverranno dei Buddha.

***

L’enigma celato in fondo agli occhi infantili di una donna tahitiana è e rimane incomunicabile.

***

Mio caro Vincent

la vita è davvero lunga e triste. Dalla vostra ultima lettera sono stato così male che non potevo scrivere: di giorno aspettavo che venisse sera e di notte desideravo il mattino. Una volta arata la terra, l’uomo getta il seme e, combattendo ogni giorno contro le intemperie, riesce a fare il raccolto. Ma noi poveri artisti? Dove va a finire il grano che piantiamo, e quando mai viene il momento del raccolto? Da tre mesi che sono al Pouldu mi sono entrati 30 franchi in saccoccia; decisamente ho un bel mettercela tutta: non posso continuare a dipingere.

Oltre al guaio della mancanza di denaro, ho altri motivi di dolore. Ho rischiato di perdere un figlio, che è caduto dal terzo piano sulla strada. Come potete immaginare, a Copenaghen la casa è stata messa in subbuglio e le spese fatte per questo incidente hanno portato lo scompiglio (scompiglio al quale non posso porre rimedio in questo momento). Tutto ciò mi fa morire di struggimento e non oso né dipingere né scrivere. E perché dipingere?

Mi piacciono molto i due disegni che mi avete mandato, soprattutto quello delle donne che raccolgono le olive.

Mi fa piacere che abbiate esposto a Bruxelles: avete notizie della mostra?

Mettetemene a parte.

In questo momento da voi è inverno come qui e io so che per voi questo è un brutto periodo da attraversare. Di sicuro starete aspettando con impazienza il caldo per poter lavorare all’aperto.

In questi giorni sto facendo il possibile per andare in Tonchino a spese del governo, ma non è facile, soprattutto perché sono un artista e agli artisti non si dà il minimo credito in quanto ad abilità negli affari.

Nelle colonie c’è da fare per noi occidentali, e io spero di impararvi cose nuove in arte, essendo al contempo alleviato dalle preoccupazioni di denaro.

De Haan lavora sempre qui con me e fa seri progressi, ma non intende tornare in Olanda se non quando si sentirà abbastanza sicuro da rispondere per le rime ai suoi compatrioti, che gliene diranno di tutti i colori per via della sua trasformazione. Le recenti questioni sul colore l’avevano assai tormentato ma oggi che comincia a veder chiaro in quella nuova via è pieno d’ardore.

Scusate il ritardo nella corrispondenza e credetemi

sempre vostro, cordialmente,

Paul Gauguin

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web, quindi considerati di pubblico dominio, usati a scopo meramente didattico o decorativo, e appartenenti a google, a Pinterest, a youtube e ai legittimi proprietari. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo lacapannadelsilenzio@yahoo.it e saranno immediatamente rimossi.

Copyright secured by Digiprove © 2015

Copyright secured by Digiprove © 2015

[…] gli studi, nel 1885, si reca a Parigi dove entra in contatto con i maggiori artisti del periodo. Gauguin, Van Gogh, Manet e Degas saranno i maestri da cui trarrà ispirazione per poi creare la sua […]

[…] Paul Gauguin, “La Orana Maria”, 1891. […]

[…] infatti “Le tre bagnanti” di Paul Cézanne, “Testa di fanciullo” di Paul Gauguin e un disegno di Vincent Van Gogh mostrando il suo accostamento ad una pittura molto differente […]

[…] di Anversa ed anche dalle donne, continua a frequentare prostitute. A Parigi stringe amicizia con Paul Gauguin conosce i pittori impressionisti e subisce il fascino della bellezza e della vivacità dei colori […]

[…] poi i suoi amici artisti, in modo particolare Pablo Picasso, Paul Gauguin, Guillame Apollinaire e Paul Signac, a prodigarsi nel spiegare la sua arte ai contemporanei. […]

[…] artistica costituisce la loro forza innovativa. Impossibile non pensare a Van Gogh o a Gauguin quando si parla di Cézanne e se in ogni rivoluzione ognuno segue un proprio personale percorso, i […]

[…] Download ImageMore @ lacapannadelsilenzio.it […]

[…] Download ImageMore @ lacapannadelsilenzio.it […]

[…] Download ImageMore @ lacapannadelsilenzio.it […]

[…] Download ImageMore @ lacapannadelsilenzio.it […]

[…] distinti in due gruppi: i postimpressionisti, tra cui bisogna ricordare Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne, e i neoimpressionisti, che includono Georges Seurat e Paul […]

[…] la sfida di Manet e l’immersione nei dipinti dei maestri del colore come Gauguin, Van Gogh e Cézanne, inducono il nostro artista a frequentare saltuariamente i […]

[…] di Paul Cezanne e di Paul Gauguin, la sua arte ha influenzato molti giovani artisti. Solamente in occasione di una celebrazione per […]

[…] Monet e Pissarro. La sua vocazione artistica comincia ad inviargli segnali ben chiari, ma Gauguin lo invita ad abbandonare la pittura pronunciando parole molto dure: «Non copiate qui, […]

[…] di Dio‘ (1894) di Paul Gauguin. Art Institute di […]