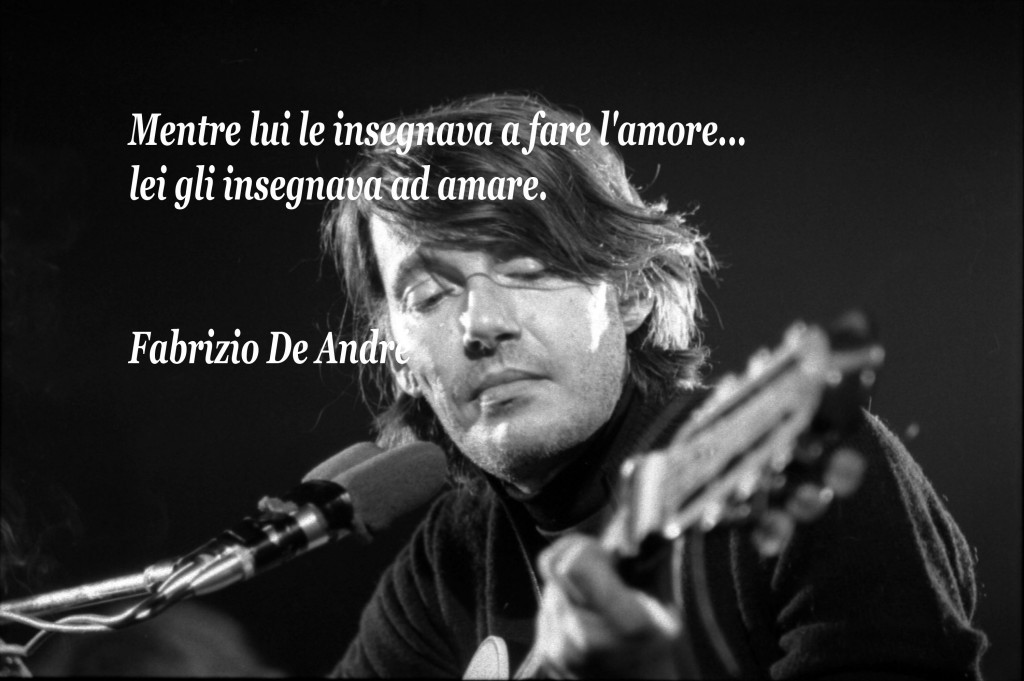

Nato a Genova il 18 febbraio del 1940, Fabrizio Cristiano De Andrè è considerato uno dei più grandi cantautori italiani grazie alla sua mirabile capacità di stravolgere gli schemi della canzone tradizionale con cupe ballate oscillanti tra mito e realtà, volte a pungolare con un linguaggio tagliente la società benpensante di tutti i tempi.

Insofferente al potere di un sistema dominato dall’arroganza e dall’ipocrisia, alcune delle sue canzoni sono state ritenute vere e proprie poesie e divenute oggetto di studio nelle principali antologie scolastiche di letteratura italiana.

Insofferente al potere di un sistema dominato dall’arroganza e dall’ipocrisia, alcune delle sue canzoni sono state ritenute vere e proprie poesie e divenute oggetto di studio nelle principali antologie scolastiche di letteratura italiana.

Le sue ballate vedono protagonisti gli emarginati, i ribelli e tutti coloro che non riescono ad adattarsi ad una società poco avvezza ad accogliere quelle voci solitarie non inclini ai cori e alle frasi preconfezionate.

Come tutti i veri artisti è sprezzante nei confronti del compromesso e di tutte quelle bassezze che sopprimono la dignità dell’essere umano.

Soprannominato “Faber” dal suo amico d’infanzia Paolo Villaggio, proviene da una famiglia benestante e vive per qualche anno in una cascina dell’astigiano, dove il padre si rifugia per sfuggire alle persecuzioni fasciste.

Tornato a Genova nel 1945, il suo percorso scolastico è piuttosto faticoso a causa della sua difficoltà ad accettare le regole. Viene così iscritto ad una nota scuola media retta dai gesuiti in cui è vittima di un tentativo di molestie sessuali da parte di un prete. Prosegue gli studi superiori presso un liceo classico e a diciotto anni lascia la famiglia a causa del difficile rapporto con il padre. Abbandona l’università di Giurisprudenza a pochi esami dalla laurea per seguire la sua vocazione artistica, nata con gli studi di chitarra e violino intrapresi già a sedici anni. Il suo primo 45 giri, “Nuvole Barocche“, non desta alcun interesse. Si sposa giovanissimo con Enrica Brignon da cui ha, nel 1962, il figlio Cristiano e, per mantenere la famiglia, lavora come insegnante in una scuola privata. Ma il successo, dopo il fiasco iniziale del suo primo singolo, non tarderà ad arrivare e lo porterà alla ribalta con “La canzone di Marinella“, ispirata ad un fatto di cronaca ed interpretata da Mina nel 1967.

Decide così di abbandonare la professione di insegnante per dedicarsi completamente alla musica.

La sua passione per la letteratura francese e per il filosofo Max Stirner, filosofo e anarchico tedesco, influenzeranno notevolmente il suo pensiero che subliminerà in canzoni che trarranno linfa dalle ballate medievali, canti dei pastori sardi e tradizione provenzale.

La sua vita, condotta sempre fuori dagli schemi, è segnata dal suicidio nel 1967 del suo grande amico Luigi Tenco a cui dedicherà la struggente “Preghiera in Gennaio“, scritta di getto durante la notte insonne trascorsa dopo averne appreso la notizia.

Dopo la separazione con la moglie, si lega sentimentalmente alla cantante Dori Ghezzi, dalla quale avrà una figlia e con cui andrà a vivere in una fattoria dell’Agnata in Gallura, in Sardegna, da lui descritta come un luogo ideale in cui «vi sono più alberi che case, più animali che uomini». E proprio in Sardegna vivrà insieme alla sua compagna l’esperienza drammatica del sequestro nel 1979. La coppia verrà rilasciata dopo la riscossione di un riscatto di quasi seicento milioni di lire, pagato quasi tutto dal padre di Fabrizio.

Fin dai suoi primi dischi Fabrizio De Andrè ha mostrato la sua vena innovativa proponendo contenuti nuovi e raccontando storie che fino a quel momento erano state riservate ai poeti e agli scrittori. Dichiaratamente ateo, in alcune sue canzoni si può notare la sua predilezione per la figura rivoluzionaria di Gesù di Nazareth che, spogliata dell’essenza divina, assurge a simbolo di lotta pacifica a favore degli ultimi.

Antimilitarista e anticlericale, distante dalla politica degli anni in cui vive e profondamente pessimista sulla vita umana, destinata sempre ad essere dominata da una maggioranza che opprime la minoranza, si spegne a causa di un carcinoma polmonare l’undici gennaio del 1999 a Milano, a soli cinquantotto anni.

Le sue canzoni indimenticabili, tra cui bisogna ricordare “La guerra di Piero“, “Bocca di rosa“, “Don Raffaè“, “Un giudice“, “Il testamento” e “Il pescatore“, hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana e vorrei ricordare colui che si può definire il cantautore dei diseredati e dei vinti con alcuni dei suoi pensieri più significativi tratti dalle rare interviste rilasciate. Pensieri accompagnati dalle sue composizioni più note. Alla fine del post troverete anche una lettera di Don Andrea Gallo, il noto prete “di strada” genovese, che riesce a cogliere il messaggio cristiano inviato da “Faber”. Una lettera scritta due giorni dopo la morte del cantautore.

La solitudine (il silenzio, suo stretto parente, bisogna imparare ad ascoltarlo. Il silenzio non esiste) non esiste; nel senso che la solitudine non consiste nello stare soli, ma piuttosto nel non sapersi tenere compagnia. Chi non sa tenersi compagnia difficilmente la sa tenere ad altri. Ecco perché si può essere soli in mezzo a mille persone, ecco anche perché ci si può trovare in compagnia di se stessi ed essere felici (per esempio ascoltando il silenzio, stretto parente della solitudine). Ma il silenzio vero non esiste, come non esiste la vera solitudine. Basta abbandonarsi alle voci dell’Universo.

***

***

Gli uomini si dividono in due categorie: quelli che pensano e quelli che lasciano che siano gli altri a pensare.

***

Continuo a pensare che l’unico tempo veramente sprecato sia quello utilizzato in cose inutili o brutte. Un giovane sioux di undici anni che aveva passato l’estate dai nonni, in riserva, interrogato, al suo ritorno a scuola, su come avesse trascorso le vacanze, rispose: ‘Benissimo. Il tempo era ritornato a essere intero’. Appunto. Noi siamo troppo abituati a segmentarlo, a dividerlo in ore e minuti, in ansie e angosce, dimenticandoci che da piccoli giocavamo intere giornate con un pezzo di legno in cortile, avvertendo il passare del tempo solo al sopraggiungere della notte, allo scroscio improvviso della pioggia: avevamo una pura nozione atmosferica del tempo.

***

Gli artisti, maledizione! Un intellettuale integrato, poverino, io lo capisco: è uno che legge dentro le righe e capisce quello che succede molto più degli altri. Capisco che se non è artista, se non riesce a trasformare quello che capisce in qualcosa d’altro che arriva ancora meglio, deve integrarsi: l’artista è un anticorpo che la società si crea contro il potere. Se si integrano gli artisti, ce l’abbiamo nel culo!

***

Perché scrivo? Per paura. Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo di me. O Anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile.

***

Ebbi ben presto abbastanza chiaro che il mio lavoro doveva camminare su due binari: l’ansia per una giustizia sociale che ancora non esiste, e l’illusione di poter partecipare in qualche modo a un cambiamento del mondo. La seconda si è sbriciolata ben presto, la prima rimane.

***

Non chiedete a uno scrittore di canzoni che cosa ha pensato, che cosa ha sentito prima dell’opera: è proprio per non volervelo dire che si è messo a scrivere. La risposta è nell’opera.

***

Il capitalismo non può essere democratico.

***

Se i cosiddetti “migliori” di noi avessero il coraggio di sottovalutarsi almeno un po’ vivremmo in un mondo infinitamente migliore.

***

Aspetterò domani, dopodomani e magari cent’anni ancora finché la signora Libertà e la signorina Anarchia verranno considerate dalla maggioranza dei miei simili come la migliore forma possibile di convivenza civile, non dimenticando che in Europa, ancora verso la metà del Settecento, le istituzioni repubblicane erano considerate utopie. E ricordandomi con orgoglio e rammarico la felice e così breve esperienza libertaria di Kronstadt, un episodio di fratellanza e di egalitarismo repentinamente preso a cannonate dal signor Trotzkij.

***

[«Di cosa ha paura oggi Fabrizio De André?»] Sicuramente della morte. Non tanto la mia che in ogni caso, quando arriverà, se mi darà il tempo di accorgermene, mi farà provare la mia buona dose di paura, quanto la morte che ci sta intorno, lo scarso attaccamento alla vita che noto in molti nostri simili che si ammazzano per dei motivi sicuramente molto più futili di quanto non sia il valore della vita. Io ho paura di quello che non capisco, e questo proprio non mi riesce di capirlo.

***

Si lamentano degli zingari? Guardateli come vanno in giro a supplicare l’elemosina di un voto: ma non ci vanno a piedi, hanno autobus che sembrano astronavi, treni, aerei: e guardateli quando si fermano a pranzo o a cena: sanno mangiare con coltello e forchetta, e con coltello e forchetta si mangeranno i vostri risparmi. L’Italia appartiene a cento uomini, siamo sicuri che questi cento uomini appartengano all’Italia?

***

Gesù di Nazareth […] secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.

***

Benedetto Croce diceva che fino a diciotto anni tutti scrivono poesie e che, da quest’età in poi, ci sono due categorie di persone che continuano a scrivere: i poeti e i cretini. Allora, io mi sono rifugiato prudentemente nella canzone che, in quanto forma d’arte mista, mi consente scappatoie non indifferenti, là dove manca l’esuberanza creativa.

***

E poi a un tratto l’amore scoppiò dappertutto.

***

Questo nostro mondo è diviso in vincitori e vinti, dove i primi sono tre e i secondi tre miliardi. Come si può essere ottimisti?

***

Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura.

***

La morte verrà all’improvviso | avrà le tue labbra e i tuoi occhi | ti coprirà di un velo bianco | addormentandosi al tuo fianco.

***

Raramente un artista è stato un eroe. Più spesso vive isolato e come timidissimo coniglio.

***

Tutti morimmo a stento | ingoiando l’ultima voce | tirando calci al vento | vedemmo sfumar la luce.

***

Anche la luce sembra morire | nell’ombra incerta di un divenire.

***

E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio | avevi dodici anni e nessuna colpa addosso; | ma per i sacerdoti fu colpa il tuo maggio, | la tua verginità che si tingeva di rosso.

***

E tu, piano, posasti le dita | all’orlo della sua fronte: | i vecchi quando accarezzano | hanno il timore di far troppo forte.

***

Dove sono i generali | che si fregiarono nelle battaglie | con cimiteri di croci sul petto? | Dove i figli della guerra| partiti per un ideale, | per una truffa, per un amore finito male? | Hanno rimandato a casa | le loro spoglie nelle bandiere | legate strette perché sembrassero intere.

***

Ma gli uomini mai mi riuscì di capire | perché si combinassero attraverso l’amore. | Affidando ad un gioco la gioia e il dolore.

***

Moriamo per delle idee, va be’, ma di morte lenta.

***

E quando poi sparì del tutto | a chi diceva «È stato un male» | a chi diceva «È stato un bene» | raccomandò «Non vi conviene | venir con me dovunque vada. | Ma c’è amore un po’ per tutti | e tutti quanti hanno un amore | sulla cattiva strada».

***

Vanno | vengono | per una vera | mille sono finte | e si mettono lì tra noi e il cielo | per lasciarci soltanto | una voglia di pioggia.

***

E per tutti il dolore degli altri | è dolore a metà.

***

Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria | col suo marchio speciale di speciale disperazione | e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi | per consegnare alla morte una goccia di splendore | di umanità di verità.

***

Ricorda Signore questi servi disobbedienti | alle leggi del branco | non dimenticare il loro volto | che dopo tanto sbandare | è appena giusto che la fortuna li aiuti | come una svista | come un’anomalia | come una distrazione | come un dovere…

***

Impiccheranno Geordie con una corda d’oro, | è un privilegio raro. | Rubò sei cervi nel parco del re | vendendoli per denaro.

***

È molto più difficile essere capiti facendo del bene che del male.

***

Agli estorsori di consensi convengono i disagi sociali degli uomini: gli uomini disagiati, senza lavoro, senza soldi, sono facilmente orientabili, sono facilissime fonti di consensi (anche elettorali).

***

La musica non è simbolica. La musica rappresenta se stessa. È un fenomeno protomentale, anticipa la ragione. Evoca, ma non simbolicamente.

***

Non è mai stata scritta una storia della pace.

***

Attraverso l’esercizio della solitudine si coltiva la dignità: trovo estremamente più dignitoso chiedere l’elemosina che fare le scarpe al proprio collega in ufficio.

***

Se credessi in Dio, crederei che la vita ci prometta un celestiale dessert dopo un orribile pasto.

***

La solitudine può portare a forme straordinarie di libertà.

***

Se posso permettermi il lusso del termine, da un punto di vista ideologico sono sicuramente anarchico. Sono uno che pensa di essere abbastanza civile da riuscire a governarsi per conto proprio.

***

I potenti rammentino che la felicità non nasce dalla ricchezza né dal potere, ma dal piacere di donare.

***

Io sono uno che sceglie la solitudine. E che come artista si fa carico di interpretare il disagio rendendolo qualcosa di utile e di bello. È il mio mestiere.

***

Dall’ingenuità possono nascere dei piccoli miracoli, o anche delle grandi stronzate.

***

Ho sempre impostato la mia vita in modo da morire con trecentomila rimorsi e nemmeno un rimpianto.

***

Quello che io penso sia utile è di avere il governo il più vicino possibile a me e lo stato, se proprio non se ne può fare a meno, il più lontano possibile dai coglioni.

***

Fra la rivoluzione di Gesù e quella di certi casinisti nostrani c’è una bella differenza: lui combatteva per una realtà integrale piena di perdono, altri combattevano e combattono per imporre il loro potere.

***

Condividevo la rivolta contro un certo modo di gestire la società che non teneva minimamente conto della società stessa. Volevamo diminuire la distanza tra il potere e la società.

***

Ho sempre dato molto poco peso alla virtù e non ho mai capito bene perché si debba trovare tanta colpa nell’errore. Anche perché non sono ancora riuscito a capire, dopo cinquanta anni di vita, cosa sia esattamente la virtù e a cosa corrisponda l’errore.

***

Ho avuto sempre pochissime idee, ma in compenso fisse.

***

Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare?

***

Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d’obbedienza

fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza

però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni

da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni

da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni.

***

Per Fabrizio De André di don Andrea Gallo.

Genova, 14 gennaio 1999

Caro Faber,

da tanti anni canto con te, per dare voce agli ultimi, ai vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te e con tanti ragazzi in Comunità.

Quanti «Geordie» o «Michè», «Marinella» o «Bocca di Rosa» vivono accanto a me, nella mia città di mare che è anche la tua. Anch’io ogni giorno, come prete, «verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e fame». Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo, non solo tra le mura del Tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell’esclusione.

E ho scoperto con te, camminando in via del Campo, che «dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior».

La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare l’intelligenza.

Abbiamo riscoperto tutta la tua «antologia dell’amore», una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l’aspirazione alla libertà.

E soprattutto, il tuo ricordo, le tue canzoni, ci stimolano ad andare avanti.

Caro Faber, tu non ci sei più ma restano gli emarginati, i pregiudizi, i diversi, restano l’ignoranza, l’arroganza, il potere, l’indifferenza.

La Comunità di san Benedetto ha aperto una porta in città. Nel 1971, mentre ascoltavamo il tuo album, Tutti morimmo a stento, in Comunità bussavano tanti personaggi derelitti e abbandonati: impiccati, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviate, bimbi impazziti per l’esplosione atomica.

Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente (che era ed è la nostra vita quotidiana) abbiamo intravisto una tenue parola di speranza, perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può seguire l’amore, come a ogni inverno segue la primavera [«Ma tu che vai, ma tu rimani / anche la neve morirà domani / l’amore ancora ci passerà vicino / nella stagione del biancospino», da L’amore, ndr].

È vero, Faber, di loro, degli esclusi, dei loro «occhi troppo belli», la mia Comunità si sente parte. Loro sanno essere i nostri occhi belli.

Caro Faber, grazie!

Ti abbiamo lasciato cantando Storia di un impiegato, Canzone di Maggio. Ci sembrano troppo attuali. Ti sentiamo oggi così vicino, così stretto a noi. Grazie.

E se credete ora

che tutto sia come prima

perché avete votato ancora

la sicurezza, la disciplina,

convinti di allontanare

la paura di cambiare

verremo ancora alle vostre porte

e grideremo ancora più forte

per quanto voi vi crediate assolti

siete per sempre coinvolti,

per quanto voi vi crediate assolti

siete per sempre coinvolti.

Caro Faber, parli all’uomo, amando l’uomo. Stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esista.

Grazie.

Le ragazze e i ragazzi con don Andrea Gallo,

prete da marciapiede.

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web, usati a scopo meramente didattico o decorativo, quindi considerati di pubblico dominio e appartenenti a google, a youtube e ai legittimi proprietari. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo lacapannadelsilenzio@yahoo.it e saranno immediatamente rimossi.

Copyright secured by Digiprove © 2015

Copyright secured by Digiprove © 2015

Indimenticabile e unico…il poeta degli emarginati e degli oppressi. Solo gli spiriti veramente liberi riescono a capire il messaggio che ha lasciato. Se fosse ancora vivo resterebbe di stucco nel notare il peggioramento della società.

Non posso darti torto. Per questo le sue canzoni sono ancora molto attuali. Basta guardare come va il mondo. Il dramma umano sembra non aver fine.

[…] con gli amici. Tra di loro vi sono artisti che diventeranno poi famosi: Gino Paoli, Bruno Lauzi e Fabrizio De Andrè. S’iscrive alla facoltà di Ingegneria per accontentare la famiglia, ma cambia presto […]

[…] italiana. Tra i suoi maggiori esponenti, oltre il nostro, bisogna menzionare Edoardo Bennato, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Claudio Lolli, Antonello Venditti e Francesco […]

[…] Joyce, Steinbeck e Pasolini, per quanto riguarda la letteratura, senza dimenticare Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Simon & Garfunkel, Leonard Cohen ed in particolar modo Bob Dylan, a quei tempi […]